今年の6月29日に講師をさせていただいた明石食品衛生協会の講習会「食品事業者のための事例で学ぶクレーム対応」が縁で、明石市教育委員会から、今回の研修依頼がありました。

100人を越える参加者の中、積極的にワークでディスカッションされるなど、関心をもっていただけてよかったと思います。1つでも役立つ学びがあれば嬉しいです。

1日研修の最初のメニューでした。10分早く始まりましたので、予定の90分+追加10分の合計100分間の研修をさせていただきました。

大画面のスクリーンと音響セットでスムーズに進めることができました。

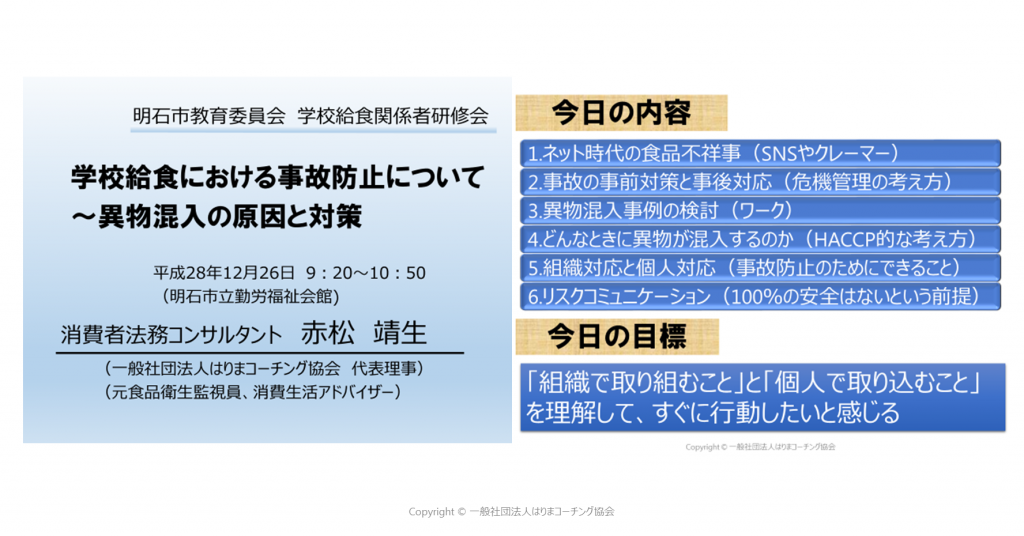

研修のアウトラインを紹介します。

学校給食における事故防止について~異物混入の原因と対策

- ネット時代の食品不祥事(SNSやクレーマー)

- 事故の事前対策と事後対応(危機管理の考え方)

- 異物混入事例の検討(ワーク)

- どんなときに異物が混入するのか(HACCP的な考え方)

- 組織対応と個人対応(事故防止のためにできること)

- リスクコミュニケーション(100%の安全はないという前提)

1.ネット時代の食品不祥事(SNSやクレーマー)

- 異物混入などの食品事故は、これまでは小さい範囲で収まっていた。

- インターネットが普及するにつれて、誰もが瞬時に情報発信することが可能になった。

- SNSを通じて拡散される食品不祥事には、「告発系」と「悪ふざけ系」がある。

- 情報の信憑性を問わず、情報拡散し、社会問題に発展することもある。

- 社会問題にまで発展すれば、大きな不祥事となり、社会的・経済的な制裁を受けるようになった。

【事例】

- 「告発系」・・・カップ焼きそばの事例

- 「悪ふざけ系」・・・食洗器に体を突っ込んだ写真

【ワーク】

- レジメにメモして、その後、同じ机の隣の人とシェア

- 数人に聞いてみたところ、髪の毛等の混入が多かった

- その後、私の体験した事例を3つ紹介

- 狙い①⇒昔から異物混入事例は存在しており、最近多くなったというものではなく、メディアによって拡散するようになったことを感じてもらう

- 狙い②⇒安易にSNS等で拡散すると、予期せぬ事態に発展する恐れがあるので注意が必要

2.事故の事前対策と事後対応(危機管理の考え方)

危機管理は2つの考え方から成り立つ

「事前対策」・・・事故が起こらないようにあらかじめ対策しておく

「事後対応」・・・事故が発生したときに原因究明・被害拡大防止・被害者対応など迅速な対応ができるようにしておく

⇒ マニュアルの作成、研修、シミュレーション訓練

※多くの事例を知ることがポイント(反面教師とする)⇒「3.異物混入事例のワーク」へ続く

3.異物混入事例の検討(ワーク)

- 事故事例から学ぶことは、生きた教材である。

- 日常から、新聞、テレビなどから情報を入手する。

- 消費者としてみるだけでなく、自分が事故を起こした当事者だったら?という視点を持つ。

【ワーク】実際に報道された給食関係の異物混入事例のニュース映像 7本

- 一般の消費者として見る

- 「どう思うか?」「なぜ起こったか?」「自分のところで起こるか?」「起こったらどう対応するか?」を考えてメモする

- 隣の人と意見交換する

【事例1】小学校の給食にプラスチック片混入

【事例2】学校給食でまた異物混入

【事例3】学校給食に異物混入 市教委はそばアレルギーの子供に調査を開始

【事例4】給食に混入した異物は、危険なアレルゲンの「そば」と判明

【事例5】給食のスープに白い異物 児童3人が体調不良訴え

【事例6】給食センターで“アカダニ” 蛇口から数匹見つかる

【事例7】東京と神奈川の小中学校で「牛乳の味がおかしい」

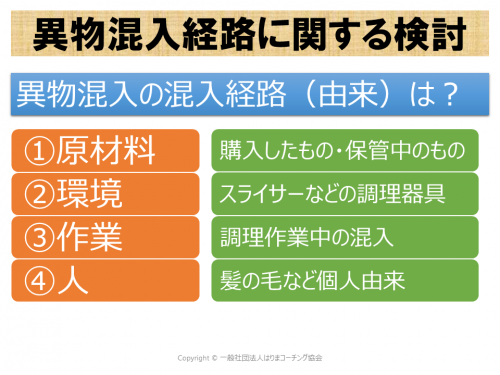

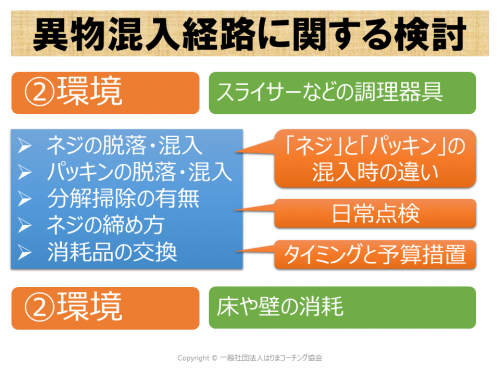

4.どんなときに異物が混入するのか(HACCP的な考え方)

- 異物混入の原因には、「原材料」「環境」「作業」「人」由来の混入経路がある。

- HACCPの考え方を使って、どこで何を注意すればいいのかを整理する。

- 「できていること」「できていないこと」「これからやれること」などを考える。

「HACCP的な考え方」

- ミスが起きそうな場所を探す

- どんなミスが起こりそうなのか考える

- ミスが起こらないような方法を考える

- その管理のために記録をする

【参考】『HACCP(ハサップ)』とは?

Hazard Analysis and Critical Control Point

5.組織対応と個人対応(事故防止のためにできること)

- 異物混入の経路を整理し、組織として対応していかなければならないことか、個人個人の心がけで対応できることかを分けて、それぞれの具体的行動を考える。

- ToDo(やるべき)リストやマニュアルの作成。予算措置。情報共有。

- 組織でも、「教育委員会」「学校」「調理担当者」と、さまざまな段階の組織がある。

- いきなりトップの組織に要望する前に、まず、自分たちの職場でできることを考えることが大切。

- トライ&エラー、試行錯誤 ⇒ 成果(成功・失敗)を情報共有

6.リスクコミュニケーション(100%の安全はないという前提)

- 事故を起こしたい人はいない。

- しかし、どれだけ対策していても事故は起こってしまう。

- 事故は起こるものと考えて、その起こる可能性をできるだけ低くするように対策する。

- 過去は変えることができない【次を考える】

- 責任感に押しつぶされない【メンタルサポート】

最後に講師からのメッセージを

小学生の頃の「算数の思い出は?」「国語の思い出は?」と聞かれたら、ほとんど思い浮かばないと思います。

しかし、「給食の思い出は?」と聞かれると、多くの人が、思い出を語りだすでしょう。

そんな子どもたちの思い出に残るみなさまの仕事はすごく喜びとやりがいのある仕事だと思います。

また、子どもたちに、ぜひ、給食を作っている現場を見せてあげてほしいと思います。そうすると、調理員さんをリスペクトする気持ちが生まれ、ちょっとした給食でのトラブルがあったとしても、はしゃぎたてず、冷静に対応できるようになるのではないかと思っています。

子どもたちの笑顔のために、安全で安心な給食を作っていただきたいと思います。

投稿者プロフィール

-

◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)

◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)

「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」

「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」

◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)

◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします

元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生

元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務

◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)

◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)

ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援

WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野

Latest entries

- 2023年1月20日特定商取引法特定商取引法の適用除外の業種(通信販売での特定商取引法に基づく表示は必要か?)

- 2022年11月26日セミナー実施報告WEBを使った情報発信の活用(ソーシャルビジネス・コミュニティビジネス セミナー 第4回)兵庫県西脇市(2022/11/26)報告

- 2022年10月1日セミナー開催情報セミナー登壇します@西脇市2022/11/26「WEBを使った情報発信の活用(ソーシャルビジネス・コミュニティビジネス セミナー 第4回)」

- 2022年4月18日ビジネスのヒントリアル店舗がない事業者(コンサルタント・講座・教室)のオンライン決済(キャッシュレス決済・モバイル端末・QRコード決済)の導入は「スクエア」メインで「エアペイ」との併用がベスト!?【情報更新】