通信販売をされている事業者は「特定商取引法に基づく表示」を気にかけたことはあると思いますが、「規約」について考えたことがある事業者は少ないのではないでしょうか。

それなりの規模の通販サイトであればかなず利用規約は記載されていると思います。

小規模な通販サイトでも、「利用規約」という形でなくても、「注意事項」として、返品やキャンセル、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)とあわせて記載している場合もあると思います。

利用規約は大きな規模の事業者になるほど、取り使い説明書のように、長~い規約が続いています。普通は絶対読みませんよね。

そもそも、規約に合意しなければ、買ったり利用したりすることができないのですから、選択の余地はないとも言えます。

すると、規約の中にとんでもないことが書いてあったりするんですよね。

有名どころでいうと、「関連会社から宣伝メールが行きますよ」「個人情報を利用しますよ」の2つが大きいですね。

さて、利用規約の中でも、今回は、最後のほうに書かれている「準拠法」と「管轄裁判所」について、簡単に解説したいと思います。

準拠法とは

海外との契約において、どちらの法律が適用されるかということについて定めた法律です。正式名称は「法の適用に関する通則法」です。

ポイント

どこの国の法律を使うかは、契約時にお互いで決めておく。決めていない場合は契約行為に最も関係のある地になる

【例外あり】

・消費者契約・・・契約及び成立は消費者の地、強行規定の適用

・不法行為・・・加害行為の発生した地

・生産物責任・・・被害者が引渡しを受けた地

など

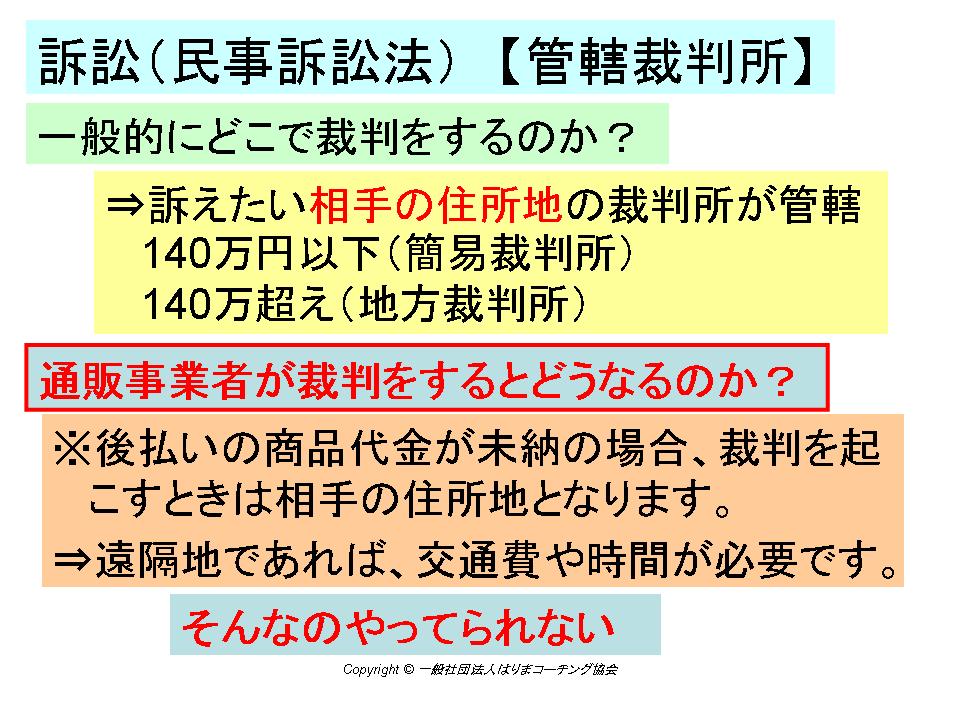

管轄裁判所とは

どこの裁判所で裁判をするかということです。

規約の具体例

具体的に、利用規約の中で、どのように定められているか、大手の通販サイトの規約を抜粋しました。

ヤフー 利用規約

第1章 総則

18.準拠法、裁判管轄

本利用規約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。また、当社のサービス(掲載内容や広告などを含む)、ソフトウエアに起因または関連して当社とお客様との間で生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

Google利用規約

準拠法および裁判地の選択。 本規約ならびにお客様と Google との契約関係は、抵触法の規定にかかわらず、カリフォルニア州法に準拠するものとします。お客様と Google は、カリフォルニア州サンタクララ郡の裁判所の人的管轄権および専属管轄権に従うことに同意するものとします。

ヤフーは東京が管轄裁判所というのは分かるとして、グーグルはカリフォルニアですね。

だから、法務に理解がある事業者は利用規約に定めているのです

規約を定める⇒契約時に規約に合意する(合意管轄条項)

【例】本規約またはサービスに基づく一切の紛争の解決については、その訴額に応じて神戸簡易裁判所又は神戸地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします

※近年、「規約が長い場合、合意したとはいえない」という判決もあり、無効との考え方もありますし、一方的に不利な裁判所を管轄裁判所に規定するのもダメだというのもありますが、多くの事業者が規約に定めています。

- 規約って奥深い

- 規約については、ほかにもありますが、今回は「準拠法」と「管轄裁判所」について紹介しました。

- これだけでも、30分のセミナーになってしまいますね。利用規約のセミナーをすると2時間は必要かも。

管轄裁判所に関連して、訴訟についてスキルアップ講座で記事を書いています。

『裁判所からの特別送達(書留郵便)を放置したら、とんでもないことになります』

https://soudanskill.com/20141203/2540.html

投稿者プロフィール

-

◆神戸大学農学部畜産学科(昭和61年4月入学)・神戸大学大学院農学研究科(平成4年3月修了)

◆神戸市役所(平成4年4月入庁、平成26年3月退職)

「平成4~13年 保健所等での衛生監視業務(食品衛生・環境衛生・感染症対策)」

「平成14~24年 消費生活センター 技術職員(商品テスト・相談対応支援・事業者指導)」

◆一般社団法人はりまコーチング協会(平成26年4月設立、代表理事就任)

◆食品分野のダブルの専門家としてサポートします

元保健所食品衛生監視員として「食品表示法」をはじめとした食品衛生

元消費生活センター職員として「景品表示法」をはじめとした消費者法務

◆食品関連企業・商工会・給食施設等で研修実績あり(口コミ紹介が多い)

◆WEB情報発信の専門家(ITコーディネーター)

ワードプレスによるホームページ制作支援・WEB情報発信支援

WEB情報発信セミナーなどWEB関係は趣味から発展した専門分野

Latest entries

- 2023年1月20日特定商取引法特定商取引法の適用除外の業種(通信販売での特定商取引法に基づく表示は必要か?)

- 2022年11月26日セミナー実施報告WEBを使った情報発信の活用(ソーシャルビジネス・コミュニティビジネス セミナー 第4回)兵庫県西脇市(2022/11/26)報告

- 2022年10月1日セミナー開催情報セミナー登壇します@西脇市2022/11/26「WEBを使った情報発信の活用(ソーシャルビジネス・コミュニティビジネス セミナー 第4回)」

- 2022年4月18日ビジネスのヒントリアル店舗がない事業者(コンサルタント・講座・教室)のオンライン決済(キャッシュレス決済・モバイル端末・QRコード決済)の導入は「スクエア」メインで「エアペイ」との併用がベスト!?【情報更新】